Risque d’inondation

L’inondation est une submersion temporaire plus ou moins rapide par l’eau, de terres qui ne sont pas

submergées en temps normal, quelle qu’en soit l’origine.

Elle est due à une augmentation du débit d’un cours d’eau provoquée par des pluies importantes et durables.

Type : Risque naturel

Identification du risque

Description de l’événement

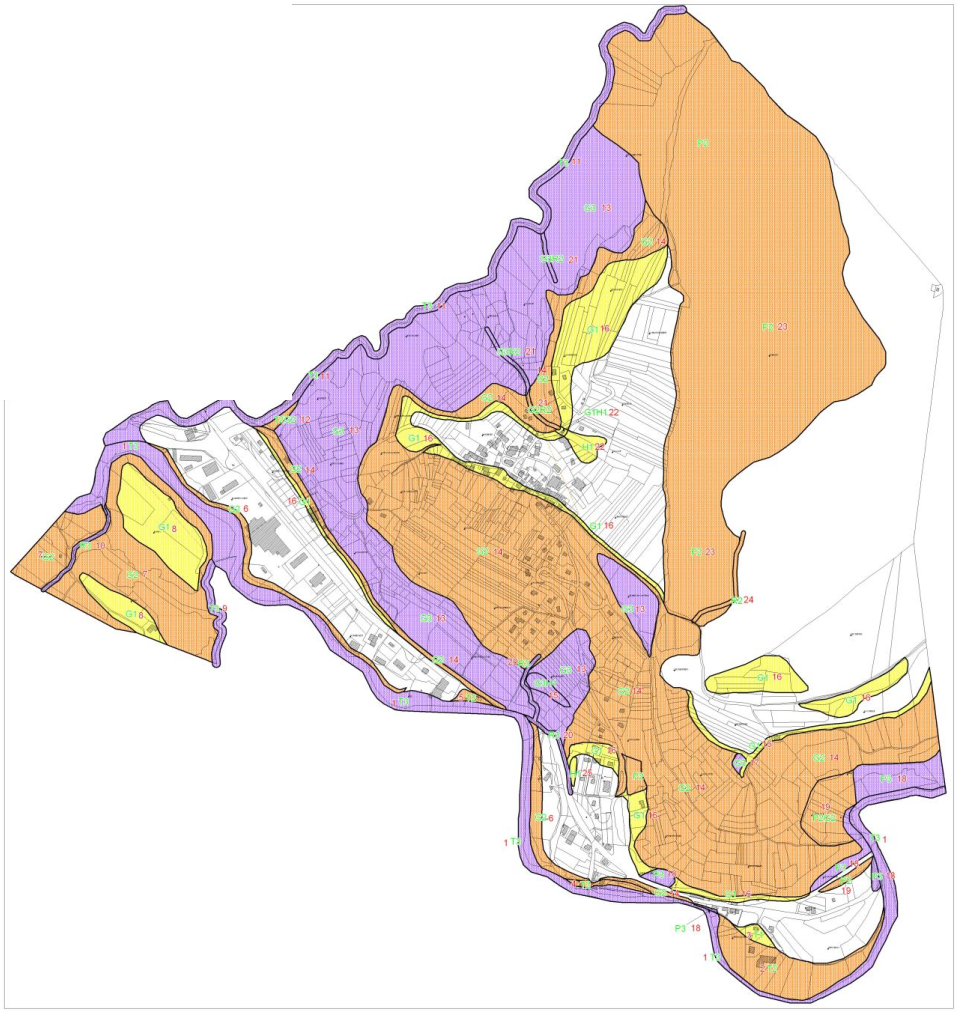

La commune peut être impactée par deux types d’inondations : par débordements torrentiels ou par zones humides.

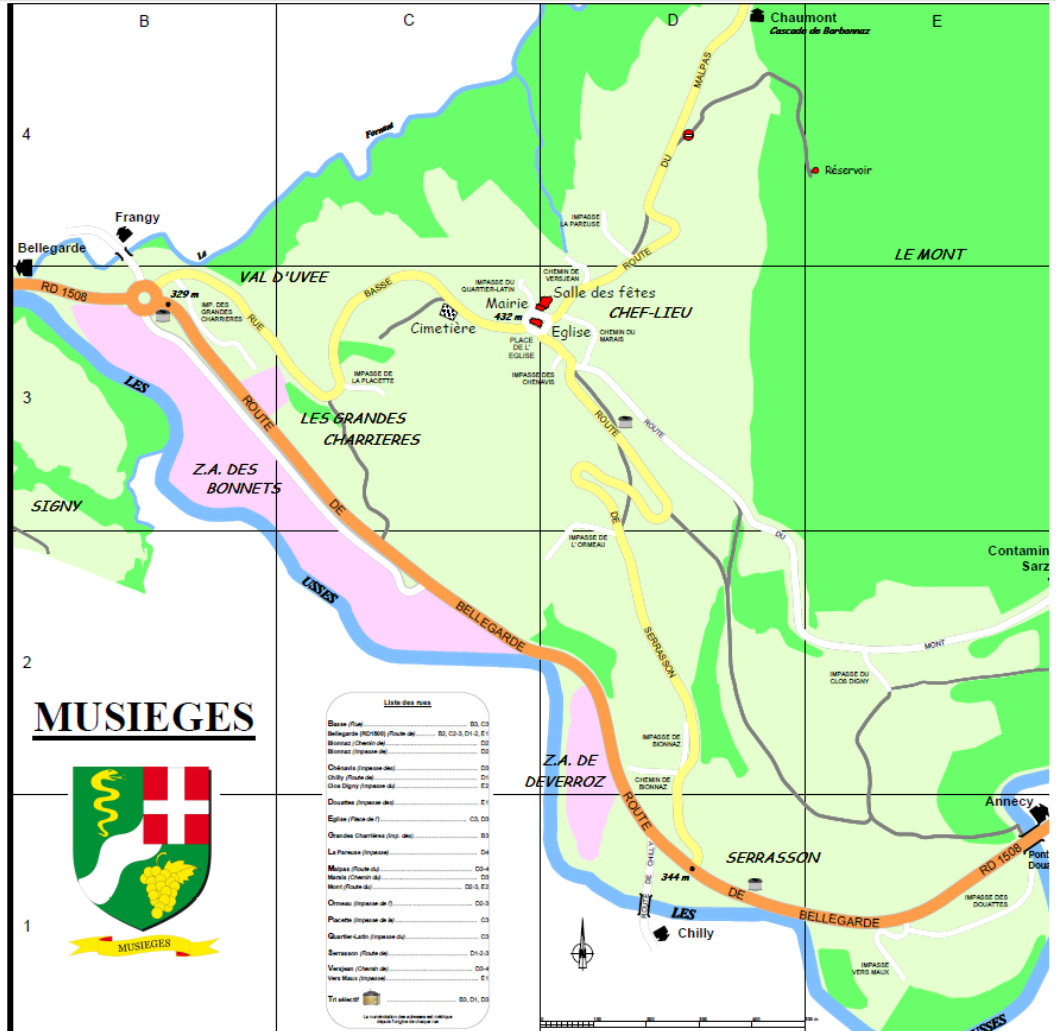

L’essentiel du risque de crue torrentielle est constitué par le ruisseau des Grandes Usses et par le torrent du Fornant. La rivière des Usses occasionne des inondations à répétition, du fait de l’absence d’entretien des berges. Ces cours d’eau peuvent également être à l’origine de phénomènes d’érosion et d’instabilité de berges. De plus, à la suite de fortes pluies ou de l’obstruction de leur lit, certains ruisseaux peuvent divaguer.

Description et Historicité Serrasson – est »

Ce secteur a été partiellement inondé lors des crues de 1979 et de

septembre 1993.

La montée des eaux survient principalement lorsque l’étroite gorge rocheuse, quelques 80 m à l’aval, se trouve encombrée de matériel et perturbe l’écoulement. Freinées, les eaux peuvent monter rapidement (1 à 2 heures) à l’arrière et parviennent à inonder ces terrains en l’espace de quelques heures.

Description et Historicité Pont de Serrasson » et « Passerelle de la Pizzeria »

A ces deux passages, il est possible d’y avoir une accumulation importante de troncs et branchages contre les piliers des passerelles. Ceci risque de créer un

barrage lors d’une crue.

Description et Historicité Secteur de Serrasson

Les ruisseaux de Châtillon et de Chaude Fontaine peuvent entraîner un

charriage important. Cet apport de matériaux risque donc de rehausser le lit des Usses. Ainsi, le niveau des Usses peut augmenter à l’aval du pont de Serrasson, et les Usses auraient tendance à divaguer sur la rive opposée.

Description et Historicité Confluence entre Les Usses et Le Fornant.

Il n’y a aucun risque d’inondation de ce secteur à l’échelle du siècle, cependant il existe un risque d’instabilité des berges. Des remblais de matériaux ont été déposés sur les berges et en rendent la stabilité incertaine. Pour les Usses, le risque d’affouillement et d’érosion des berges est contenu par la route de contournement de Frangy, dont l’emprise se situe entre les Usses et le camping.

Les risques dues au Fornant ont pour origine la stabilisation incertaine des remblais de matériaux divers.

Les zones humides, même si elles ne représentent pas un risque en soi, peuvent être une source de mouvements de terrains potentiels ou une contrainte dans l’optique d’un aménagement futur.

Le secteur de « Chez Vesin » est très humide, ceci favorise d’ailleurs les mouvements de terrain.

Mesures de prévention prises

Actions préventives et/ou correctives

Le niveau de la montée des eaux, des Usses doit être surveillé, il y a des zones industrielles et des constructions qui sont installées le long des Usses.

La surveillance et la gestion des Usses sont assurées par le SYR’USSES et GEMAPI.

La vigilance météorologique est diffusée par la Préfecture et les médias

La surveillance des crues est assurée par le SCHAPI (Service Central d’Hydrométéorologie et d’Appui à la prévention des inondations).

Mesures de sauvegarde

La priorité absolue est la sauvegarde des personnes.

Dans les cas les plus menaçants, les habitants des logements menacés devront pouvoir être mis à l’abri, si nécessaire évacués et provisoirement hébergés dans la commune.

Consignes de sécurité

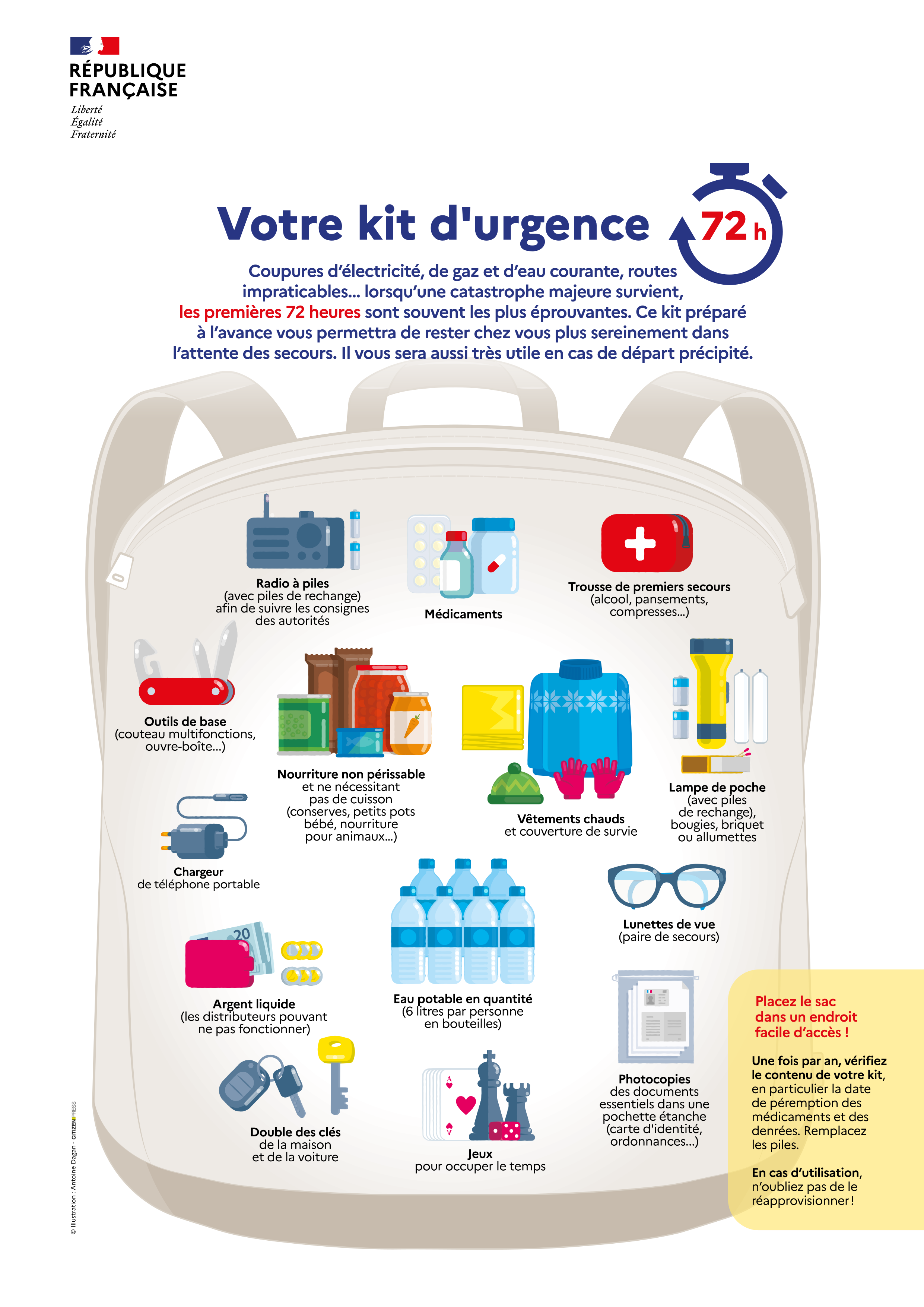

Avant l’arrivée des eaux

► couper le gaz, le chauffage et l’électricité

► fermer et calfeutrer portes et fenêtres

► placer objets, documents précieux, nourriture et eau potable à l’étage

► prévoir un éclairage de secours, une réserve d’eau potable et de produits alimentaires

► s’informer de la montée des eaux (mairie, radio, télé...)

Pendant l’inondation

► se maintenir informé de l’évolution de la crue (mairie,...), écouter la radio (à piles )

► ne pas s’engager à pied ou en voiture sur une route inondée ; 30 cm d’eau suffisent pour soulever et emporter une voiture

► se réfugier si possible en hauteur

► n’évacuer les lieux qu’en cas de grand danger ou de consignes des autorités publiques

► suivre les instructions pour une éventuelle évacuation, obéir aux instructions données par les services de secours et transmises par la mairie

Après le pic de crise

► dès que possible, se mettre à la disposition du centre communal de secours en proposant du temps et/ou des moyens pour participer à l’assistance aux personnes en difficulté

► rester très prudent en cas de déplacement ; respecter les déviations mises en place

► en aucun cas, ne s’engager à pied ou en voiture sur une voie immergée

► aérer, désinfecter et faire sécher les pièces de l’habitation. Chauffer plusieurs jours et très doucement, ne remettre en route l’installation électrique que si tout est sec

► s’assurer auprès de la mairie que l’eau est potable